もうすぐ春ですね!

渡り鳥たちを心待ちにしているバードウォッチャーの方も少なくないのではないでしょうか。

今回は旅鳥として日本にやってくるシギチの渡りについてと、シギチの仲間たちについて調べたことをご紹介していきます!

そもそもシギチとはどんな鳥を指すのでしょうか。

シギチは「渉禽類(しょうきんるい)」と呼ばれることもあります。

これは江戸時代に盛んだった本草学で用いられた言葉で、「浅い水中に歩み入って採食行動をする鳥」を意味します。

「渉禽類」にはシギ科やチドリ科のほかにツルやサギ、トキ、コウノトリも含まれます。

環境省による重要生態系監視地域モニタリング推進事業「モニタリングサイト1000」の調査では、シギ・チドリ類としてチドリ目のチドリ科、シギ科、ミヤコドリ科、セイタカシギ科、レンカク科、タマシギ科、ツバメチドリ科を水辺の環境の指標として調査対象としており、現代ではこの7種をシギチとみなすことが多いようです。

シギチの多くが、渡りの季節に日本にやってくる旅鳥です。

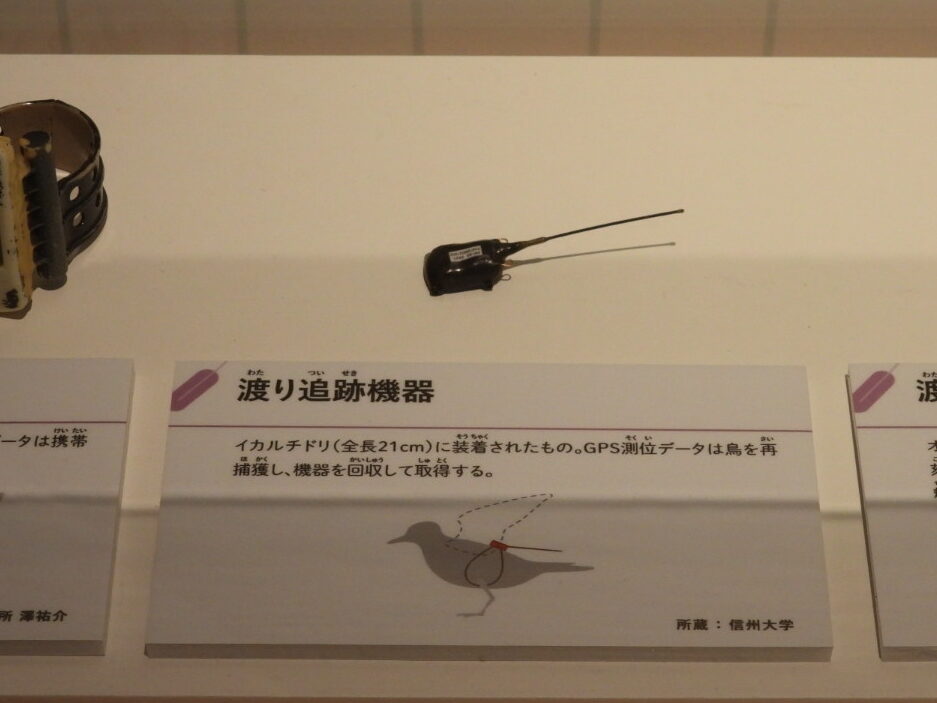

近年の鳥類標識調査(バンディング)やジオロケーターを用いた追跡調査によって、世界中のシギチたちの旅の経路が明らかにされつつあります。

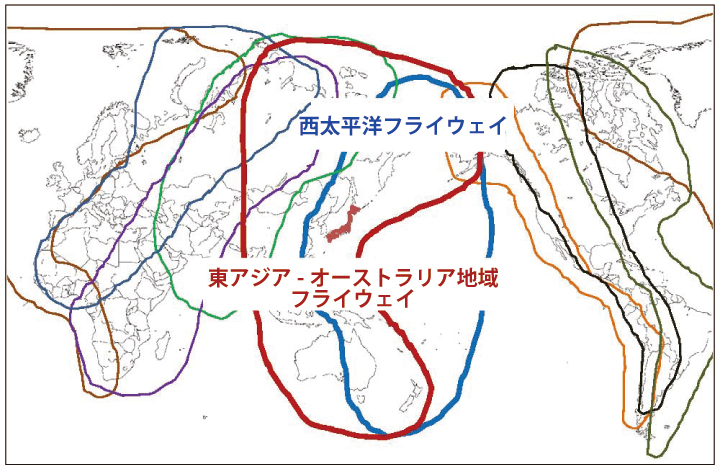

この経路はフライウェイと呼ばれ、日本にやってくるシギチたちは主に赤線の「東アジア-オーストラリア地域フライウェイ」と青線の「西大西洋フライウェイ」を利用しているようで、旅の途中で日本に羽休めにやって来ます。

以下では私が今までに撮影したシギチたちを一部抜粋してご紹介します!

干潟でシギチを観察するタイミングとしてよいとされているのは、干潮→満潮に切り替わる時間帯と言われています。

干潟の面積が狭まるにつれ、採餌しているシギチたちが密集しながら近づいてくる状態になるからです。

シギチを見に干潟へ行く際は、事前に潮見表などを確認して見ごろの時間帯を調べてから行くのがよさそうです。

これからの季節、きっとシギチたちがどんどんやってくることでしょう。

日本に休息を取りに来た彼らを、優しく見守りながらバードウォッチングを楽しみたいですね♪

【参考文献】

築山和好・ポンプラボ『にっぽんのシギ・チドリ』

第3回 この40年で半減した日本のシギ・チドリ類 – 図鑑.jp

https://i-zukan.jp/columns/39