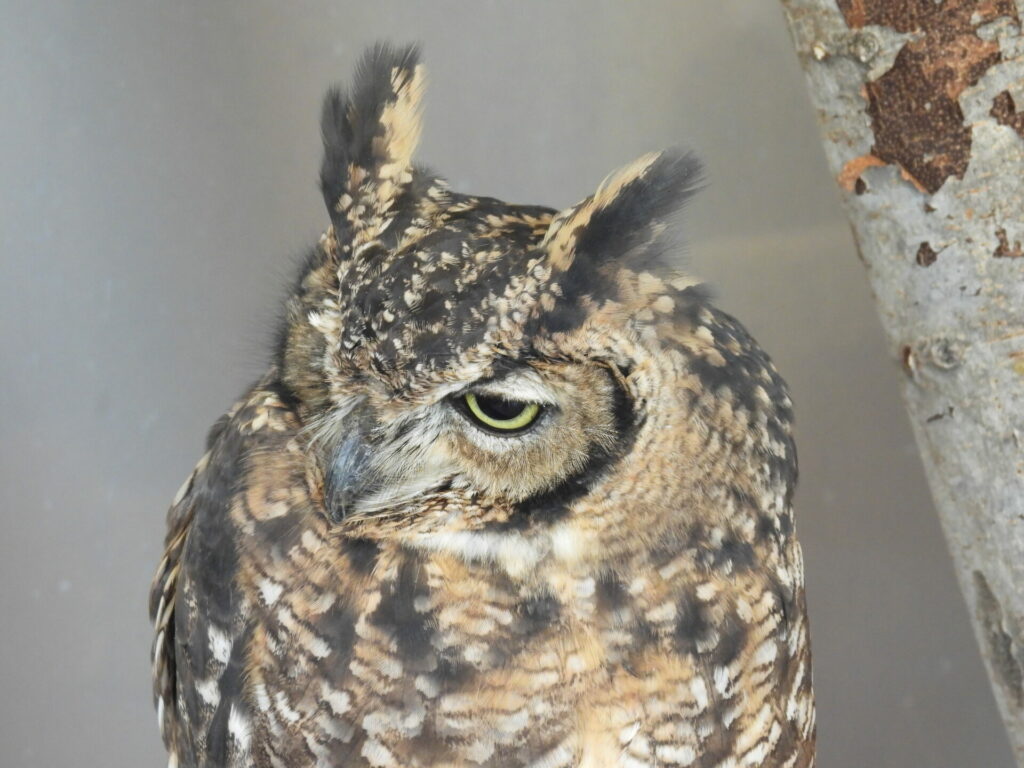

夜の森にひっそりとたたずむフクロウたち。

その姿はまさに森の賢者、私たちに自然の知恵を授けてくれそうな印象を受けます。

しかし意外なことに、フクロウは鳥の中では知能指数はあまり高くないそうです…。

フクロウの仲間たちには、外から見ているだけではわからないたくさんの秘密があります。

今回は、フクロウたちについてもっとよく知れる、体の秘密5選をご紹介します!

1.獲物の出す音を捕らえる耳は左右で位置が違う

フクロウの顔には耳(耳孔)がついていますが、位置が左右非対称になっている種類が多くいます。

これは、音の到達時間や角度のわずかな差を利用して、立体的に音源を特定するための進化なのです。

真っ暗闇でも獲物の動きをピタリと捉えられるのは、この立体音響センサーのおかげなんです。

カモフラージュやディスプレイに役立っていると考えられています。

2.羽音がしないギザギザ構造の羽

フクロウが空を飛ぶとき、ほとんど音がしないことをご存知ですか?

これは、風切羽の先端にあるギザギザ状の構造(セレーション)がポイント。

このギザギザが、羽ばたきによって生まれる音を拡散・吸収し、サイレント飛行を実現しています。

この構造は新幹線のパンタグラフ(車両と架線をつなぐひし形の装置)に応用され、走行音の低減に役立っています。

3.暗闇でも見える目の細胞の秘密

フクロウは夜行性で、ほとんど光のない暗闇でも目が利くことで知られています。

その秘密は、網膜に多く存在する「桿体(かんたい)細胞」にあります。

桿体細胞は光にとても敏感で、少ない光でも物の輪郭や動きをとらえるのが得意。

明暗の判別に優れており、月明かりや星明かりだけでも十分に周囲を見渡せるのです。

その分、色を見分ける錐体細胞は他の鳥より少なくなります。

フクロウの仲間たちが地味な色をしているのは、色の区別があまり得意ではないからとも考えられています。

4.首は何度まで回る?

フクロウの首は真後ろまで回すことができると思われがちですが、実際には270°まで回転させることができます。

これは首の骨(頸椎)が人間の倍あること、そして激しい首の動きで神経や動脈が傷つかないような構造になっていることで可能になっています。

フクロウでない私たちは真似しないようにしましょう。

5.足の指は前後に動く「可動式」

フクロウの足には、指(趾)が4本ありますが、そのうちの1本は前後に動かすことができる可動式になっています。

獲物や木の枝をしっかり掴みたい場合は前2本・後ろ2本の形になり、リラックス時は前3本・後ろ1本になるようです。

枝に止まっているフクロウ類を見つけたら、前から見える指は2本になっていることを確認してみましょう!

フクロウ類はその見た目や生態から、ほかの鳥たちとは一線を画す存在に思えます。

ほかとは違うということは、その分魅力もたくさんということ!

今回の記事で、よりフクロウの仲間たちに興味を持ってくれたらうれしいです♪

【関連記事】

知れば面白い尻尾振りの秘密! 身近なセキレイ科の野鳥たち

黄金週間! 野山に輝く美しき小鳥、キビタキの秘密に迫る!!

【参考文献・サイト】

デビッド・アレン・シブリー『イラスト図解 鳥になるのはどんな感じ? 見るだけでは物足りないあなたのための鳥類学入門』

くますけ『エナガの重さはワンコイン』

文一総合出版『BIRDER 05 2024 May』